Quand les marques commerciales créent les imaginaires territoriaux

D’un côté, les collectivités locales construisent des stratégies de marketing territorial pour jouer sur leur attractivité et le sentiment d'appartenance à leur territoire. De l’autre, les marques commerciales construisent un imaginaire territorial par des démarches publicitaires qui, ces dernières années, se sont saisies du « local ». Ne faudrait-il pas prendre en compte ces imaginaires territoriaux sécrétés par les marques ?

Le marketing territorial est devenu bien plus qu’un simple outil promotionnel. Il produit du sens, construit une identité locale. Il crée un sentiment d’appartenance à un territoire qui figure parmi la multitude des référents identitaires potentiels de ces habitants.

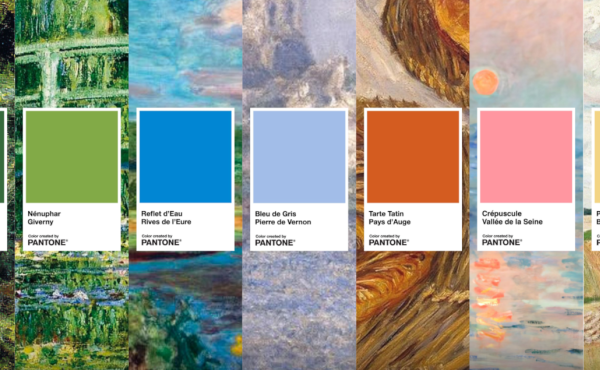

Mais il n’est bien évidemment pas le seul dans cette construction. Le cinéma, la télévision, la littérature, la photographie…, participent à l’imaginaire territorial. Et, de plus en plus, les marques commerciales deviennent aussi une des instances de l’imaginaire territorial. Car, depuis quelques années, elles font un retour remarqué sur le champ du « local ». Leurs discours, leurs imageries, leurs univers graphiques exercent une influence sur la façon dont les habitants se représentent la réalité de tel ou tel territoire.

Le tournant territorial des marques

C’est là la thèse avancée par l’institut Terram, groupe de réflexion collégial et multidisciplinaire dédié à l’étude des territoires, et par la Fondation Jean-Jaurès. L’étude « L’imaginaire territorial des marques », conduite par Raphaël Llorca, codirecteur de l’Observatoire marques, imaginaires de consommation et politique de la Fondation Jean-Jaurès, se penche sur la façon dont les marques commerciales contribuent à reconfigurer la représentation de certains territoires. « Des enseignes de la grande distribution aux assureurs, des banques au service public, des chaînes de fast-food aux services de VTC, le local s’est imposé comme l’un des territoires de communication les plus utilisés dans la publicité, tous secteurs confondus, si bien que l’on peut parler d’un “tournant territorial des marques” », analyse l’étude. Ce tournant territorial répond à une demande de proximité de la part du consommateur, mais surtout il sert, en instrumentalisant le local, à invisibiliser des pratiques contestées et à localiser la marque pour qu’elle « devienne un lieu » alors que la mondialisation transforme les grandes marques en « non-lieux ».

Au-delà de leur nature évidemment commerciale, les imaginaires territoriaux sécrétés par les marques produisent des effets sociopolitiques. Mais toutes les marques ne produisent pas les mêmes imaginaires territoriaux, ni les mêmes types d’imaginaires, il existe une pluralité d’imaginaires qui obéissent à des objectifs commerciaux différents, : faire diversion, questionner le réel, faire vivre des traditions ou remodeler la réalité.

L’appropriation des imaginaires existants

Premier constat dressé par cette étude : les imaginaires territoriaux proposés par les marques commerciales s’appuient sur des imaginaires existants. La plupart d’entre elles se contentent, le plus souvent, de recycler des imaginaires disponibles confirmant l’horizon d’attente du public. En ce sens, les marques utilisent la communication publique et le positionnement marketing construit par le territoire.

Deuxième constat : en général, lorsqu’une marque représente un territoire, elle le réduit à deux ou trois signes immédiatement reconnaissables. En ce sens, elle réduit l’identité territoriale que portent la communication publique et le positionnement marketing du territoire. Par exemple, un spot publicitaire Netflix, cherchant à ancrer la plateforme sur le territoire national, résume la France en trois mots : la gastronomie, l’élégance et l’amour !

Troisième constat, même si les marques sont sur des marchés différents, sur le plan des imaginaires, les frontières intersectorielles n’existent plus. La notion de secteur ou de filières importe peu. Ce qui émerge au travers de toutes les marques présentes sur un territoire, c’est le nouveau marché imaginal qu’elle co-construisent, s’appuyant l’une sur l’autre.

Deux stratégies marketing peuvent toutefois coexister pour les marques :

- l’une, dite du « made in », se focalisant sur l’origine du produit, cherche à manipuler les images culturelles du territoire pour attribuer à son offre une spécificité locale ;

- l’autre stratégie, appelée « culturaliste », cherche à enraciner la marque dans la culture locale afin qu’elle devienne pour le consommateur un élément d’expression de son identité locale.

Dernier constat, l’imaginaire territorial des marques organise une forme de blocage symbolique. En surreprésentant des « images atemporelles » qui collent à l’identité de tel ou tel territoire, les marques enferment le territoire dans des représentations figées. Ce qui ne veut pas dire qu’elles sont nécessairement fausses ou passéistes, mais elles empêchent de voir ce qui change. L’imaginaire territorial des marques est conservateur. En ce sens, il vient souvent en contradiction avec la communication publique et le marketing territorial qui cherchent à sortir le territoire des clichés qui l’enferment, à montrer le dynamisme d’un territoire tourné vers l’avenir.

Les marques déterritorialisées

L’étude « L’imaginaire territorial des marques » constate aussi que certaines marques sont passées d’une forte attache territoriale à une marque déterritorialisée. Cette déconstruction, tout comme à l’inverse le tournant territorial des marques, a ses raisons commerciales. L’exemple donné est celui de marques de bière que l’on pensait irréductiblement liées à la localité (la bière du Mont-Blanc, la Pietra en Corse, etc.). Des brasseries se sont émancipées de leur storytelling local, pour aller à la conquête de nouveaux marchés. Quand l’imaginaire local n'est plus profitable, il est vite abandonné.

La constitution d’un nouveau type de territoire

En définitive, selon cette étude, les marques sont à l’origine de la constitution d’un nouveau type de territoire, qui ne correspond ni à l’espace vécu, ni à un espace administratif, mais à un espace marqué, au sens où les marques auraient laissé leur empreinte. Un espace local travaillé par une identité se matérialisant sous la forme de produits ou de services commerciaux. Les marques « attrapent » donc la notion de territoire, se saisissant d’un espace quelles qu’en soient la taille ou les frontières administratives ou historiques. Elles travaillent à le charger d’une identité réelle ou imaginaire, peu importe.

Il est dès lors possible de tirer une conclusion de cette étude sur l’imaginaire territorial des marques qui a le mérite d’aborder un questionnement pas très fréquent au sein de la communauté des communicants publics et marketeurs territoriaux. Notre imaginaire collectif est de plus en plus façonné par les acteurs marchands. Hier cantonnées à porter des imaginaires de consommation, avec l’idée d’un bonheur accessible par l’achat de produits ou de services, les marques sont peu à peu devenues les architectes de nos représentations collectives. Ces représentations détournent le sentiment d’appartenance territoriale, éclipsant l’échelle institutionnelle et sociale au profit de préoccupations individuelles et consommatives.

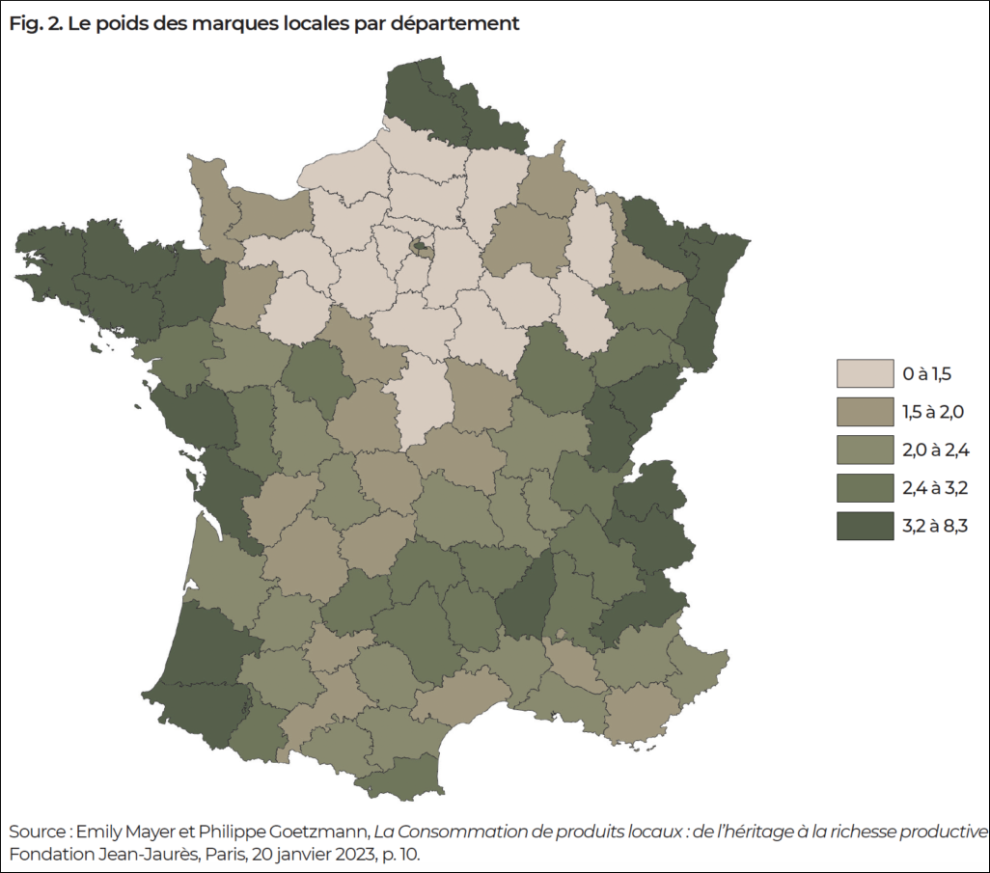

Le poids des marques locales par département

Le facteur identitaire et culturel joue un rôle important dans la performance de la consommation locale. Le poids des « marques locales », c’est-à-dire des marques qui réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires dans le département (en pourcentage du chiffre d’affaires des produits de grande consommation).