Communicants publics, qui êtes-vous ?

Âge, formation, diplôme, statut, ancienneté, parcours professionnel, la « Radioscopie des communicants publics 2025 » dévoile ses premiers résultats. Ce regard porté sur tous ceux qui exercent leur métier dans la communication publique permet de mesurer l’unité et la permanence d’une profession qui ne cesse d’évoluer. Découvrons cette première analyse.

La « Radioscopie des communicants publics 2025 » (1) est unique. Elle permet d’établir le profil, la situation professionnelle et les conditions de l’exercice du métier des quelque 25 000 communicants publics et d’en mesurer les évolutions. Cette 5e édition, conduite par Cap’Com, en partenariat avec le CNFPT et l’institut d'études Occurrence, apporte cette année son lot de données inédites. Comprenant plus d’une centaine de questions, l’enquête mérite une série d’analyses. Commençons par observer ici le profil des communicants publics. Le Forum Cap’Com à Angers portera un débat complémentaire sur l’exercice du métier et l’organisation de la fonction communication. Puis d’autres analyses publiées dans Point commun permettront de cerner les évolutions du métier et des compétences, le positionnement et les attentes des communicants publics.

La Radioscopie au Forum d’Angers

Un Grand angle du Forum de la communication publique à Angers le jeudi 20 novembre va permettre de mettre en débats des résultats de la Radioscopie des communicants publics 2025. À l'approche des changements qui suivront les élections locales, la table ronde mesurera les tendances et délivrera des conseils pour organiser la fonction communication dans une institution publique. En présence de Séverine Adam, directrice de la communication de la ville d’Épernay et Épernay Agglo Champagne, Astrid Chevolet, responsable nationale de spécialité communication publique du CNFPT, et Bernard Deljarrie, président du conseil coopératif de Cap'Com, qui assure l’analyse des études métier de Cap’Com.

Il y a vingt ans, la Radioscopie 2005 observait : « Il n’y a pas un dircom type de collectivité locale mais on observe au contraire une réelle variété. » Cette diversité des profils et des parcours tend à s’estomper au fur et à mesure que le métier se renforce, que sa spécificité se fait reconnaître. Profil, formation, compétences, parcours professionnel, exercice du métier, perception de l’avenir professionnel, les communicants publics forment aujourd’hui une profession plus homogène et se différencient des autres agents publics.

Âge moyen : une très légère hausse

Pas de grande surprise sur l’âge des communicants publics. En moyenne, 43 ans. Un léger vieillissement de la profession se constate sur les 10 dernières années. La part des plus de 50 ans augmente légèrement (25 %) et les moins de 30 ans restent peu nombreux (10 %) en raison même de la durée toujours plus longue des études des communicants. Les directeurs ou les responsables de la communication ne sont pas vraiment plus âgés en moyenne que les chargés de com, même s’ils se situent davantage dans la tranche d’âge 40-50 ans.

80 % des dircoms sont des directrices

Les communicants publics sont des communicantes. La Radioscopie permet de constater que le métier poursuit sa féminisation. En 2002, moins de la moitié des communicants publics étaient des femmes, aujourd’hui elles représentent entre deux tiers et trois quarts de la profession, selon la Radioscopie 2025. « Les professions les plus qualifiées, historiquement à dominance masculine, sont celles où la présence des femmes progresse le plus », constatait l’Insee. Aujourd’hui, journalistes ou communicants sont des métiers majoritairement féminins.

Arrivées à des postes subalternes il y a une quinzaine d’années, les femmes occupent aujourd’hui les postes de responsable ou directeur de la communication. Environ deux tiers à trois quarts d’entre eux sont des femmes, une proportion qui ne diminue pas significativement dans les plus grandes collectivités. On notera que cette féminisation ne s’est pas accompagnée d’un développement du temps partiel. Moins de 10 % des communicants publics occupent un poste à temps non complet. La com est un sacerdoce qui demande un engagement total.

Un métier qui se solidifie

Il est bien fini le temps où les communicants n’étaient pas vraiment des pros. Placés à la direction de la com faute de mieux, parce que beau parleur, bonne plume ou un peu artiste. La communication s’affirme chaque jour davantage comme un vrai métier, exercé par des professionnels compétents.

Première donnée, les communicants publics sont majoritairement diplômés dans une formation en communication. Au sein de la fonction publique, les communicants sont des superdiplômés. 70 % ont un niveau scolaire bac +4 ou bac +5, alors que dans les collectivités territoriales la catégorie A (bac +3 et plus) ne dépasse pas 15 % des effectifs. Ce haut niveau de formation est majoritairement acquis au sein de parcours en communication. La confirmation d’une tendance révélée dans les précédentes éditions des Radioscopies.

Deuxième donnée : s’il fut un temps où la communication n’était qu’une des missions données à un agent, une mission parfois très secondaire ou pas totalement reconnue, ce n’est plus le cas aujourd’hui. 90 % des communicants consacrent pratiquement tout leur temps de travail à la communication. Seules les fonctions de management d’équipe, qu’exercent ceux qui ont des postes d’encadrement, ou de gestion budgétaire viennent illustrer des compétences qui n’appartiennent pas spécifiquement à la communication.

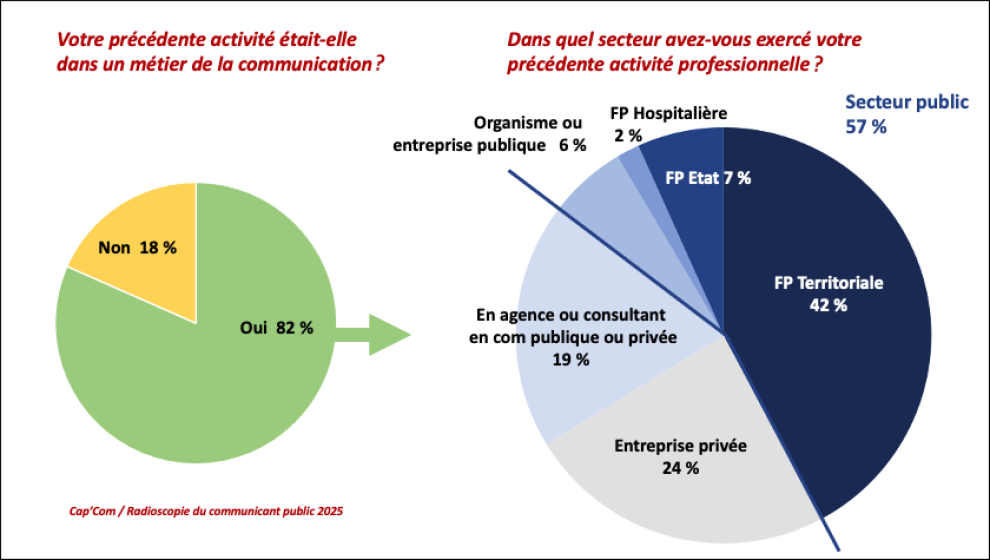

Une troisième donnée illustre la solidité du métier. Dans la fonction publique d’État notamment, il n’était pas rare de voir nommé à la communication un agent qui exerçait précédemment dans un poste totalement différent. Une situation devenue rare : 80 % des communicants publics en poste exerçaient précédemment une fonction dans un autre poste de communication. Plus la spécificité de la communication s’affermit, plus les passerelles entre la com et les autres métiers se restreignent.

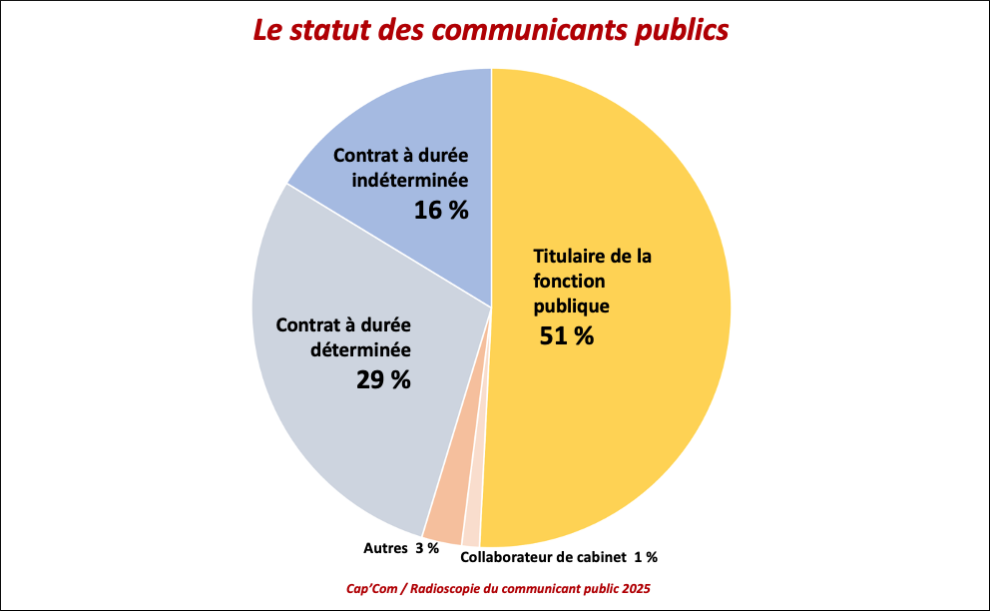

Statuts : une certaine permanence

Les communicants publics travaillent sous plusieurs statuts fort différents. Les titulaires de la fonction publique – territoriale, hospitalière ou d’État – restent majoritaires. Cette prédominance ne décroît pas vraiment au cours des dernières années. Le concours interne reste la voie qui permet de passer d’un emploi contractuel permanent à la titularisation dans la fonction publique.

La part des contrats à durée déterminée augmente assez fortement (CDD de trois ans maximum renouvelable dans la limite de six ans au total créés lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient). L’entrée dans le métier prend trop souvent ce chemin précaire.

Le passage d’un CDD à un contrat à durée indéterminée (CDI), qui se justifie par la nature des fonctions, explique la part toujours importante des CDI parmi les communicants publics. Les agents contractuels (CDI + CDD) représentent 45 % des communicants publics contre 22 % dans l’effectif total des agents du secteur public. Mais 55 % des communicants contractuels sont en CDI contre 30 % dans le secteur public.

Enfin, notons la décrue du statut de collaborateur de cabinet. Même au sein des dircoms, le positionnement au sein du cabinet devient marginal, une évolution confortée par la législation.

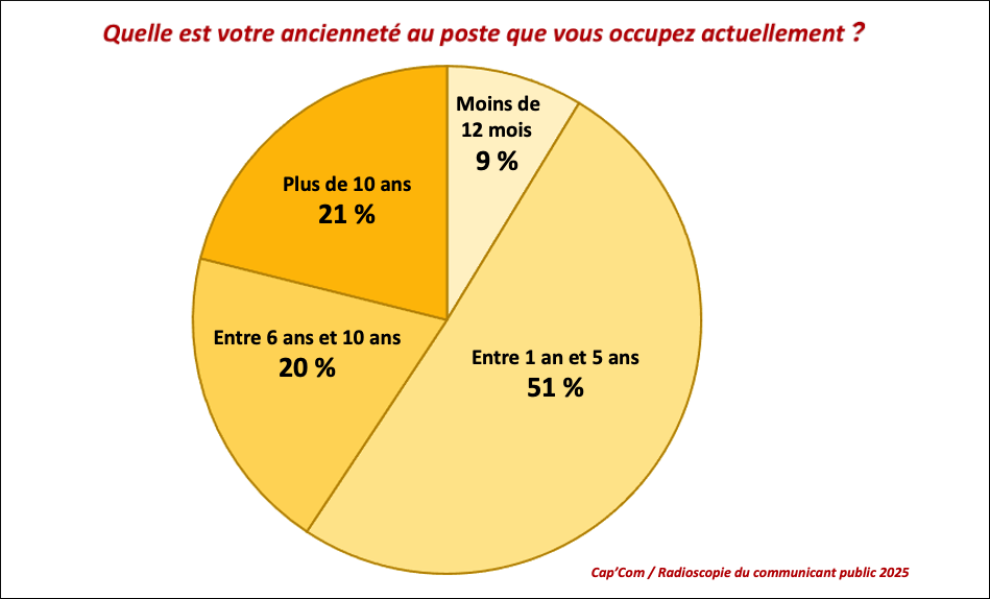

Un turnover qui illustre la spécificité des postes

60 % des communicants ont une ancienneté dans leur poste inférieure à six ans, la durée d’un mandat municipal. Ce chiffre illustre les spécificités des postes de communication. Un positionnement sous le regard de l’exécutif élu, une charge de travail parfois épuisante. Ce qui semble se confirmer, c’est que l’attachement du communicant à un territoire ou à son élu s’amoindrit. Faire carrière, c’est s’ouvrir à la mobilité géographique, c’est faire valoir des compétences plus qu’une proximité ou une affinité avec l’élu.

Une mobilité toujours difficile avec le secteur privé

42 % des communicants publics en poste exerçaient précédemment un métier de communication dans le secteur privé. Cette mobilité public/privé illustre la capacité du secteur public à attirer des professionnels. Toutefois, la mobilité avec le privé provient en grande partie de l’univers des agences de com et des consultants indépendants. La fonction communication dans les entreprises privées reste différente. Depuis une dizaine d'années, la mobilité entre la compublique et la com des entreprises privées ne s’accroît pas, voire diminue. Pour un professionnel d’une grande entreprise privée, il faudrait un fort attachement au service public et à l'intérêt général pour venir rejoindre le secteur public, dont le niveau de rémunération reste dissuasif. Des constats que nous aborderons dans une prochaine analyse de cette Radioscopie.

(1) Radioscopie des communicants publics

Enquête conduite en septembre 2025 par Cap’Com, le réseau des communicants publics, en partenariat avec le CNFPT et l’institut d'études Occurrence, auprès d’un échantillon de 946 communicants publics, de toutes les régions. 80 % exerçant en collectivités locales et 20 % dans des organismes publics locaux, nationaux ou hospitaliers. Un tiers se situant dans des postes de directeur ou responsable, et deux tiers dans des postes de chargé de communication.